Klimaforschung

Vor dem Hintergrund der Debatte um den aktuellen Klimawandel muss dieser von der natürlichen Klimavariabilität unterschieden werden. Mit Hilfe historischer Quellen lässt sich das Klima der Vergangenheit rekonstruieren und gleichzeitig die Reaktionsmechanismen der Gesellschaft auf veränderte Klimabedingungen analysieren.

Für die Einschätzung der heutigen Klimadiskussion ist es sehr wichtig, die historische

Klimaentwicklung zu kennen. Sie bietet zum einen die notwendigen Vergleichsmöglichkeiten

mit Zeiten natürlicher bzw. quasi-natürlicher Klimaschwankungen und -extreme. Zum anderen

sind viele unserer Vorstellungen, Wahrnehmungen, aber auch Ängste, Irrungen und Mythen

historisch verwurzelt. So ist die die Frage nach der "Vorhersagbarkeit" des Klimas ein

Desiderat seit Menschengedenken, dem auch stets mit unterschiedlicher Qualität entsprochen

wurde. Klima unterlag immer auch Deutungen und spannenden Diskursen zwischen einem früher

"Gott gegeben" und dem heute stereotypen "Mensch –gemachten" Klima. Die Analyse des

historischen Klimas schafft in vielerlei Hinsicht lebensnahe Vergleiche und erlaubt damit

ein besseres Verständnis für historische Vorgänge aber auch für unsere moderne Gesellschaft.

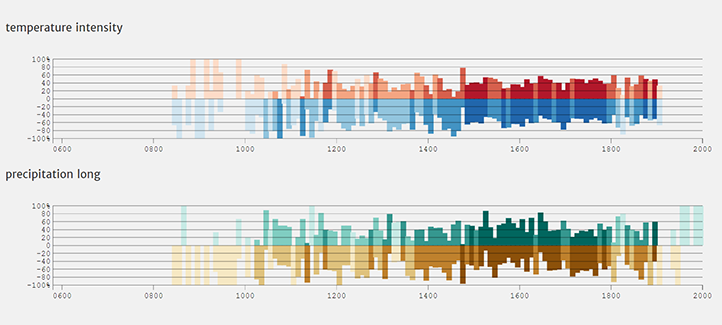

Eine rückschauende Bewertung des Klimas und des Klimawandels kann zunächst auf der Grundlage

standardisierter, amtlicher Instrumentenzeitreihen erfolgen, welche jedoch meist nur bis in

die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Weiterführende Rückschreibungen basieren auf

den frühen, nicht-standardisierten Instrumentenaufzeichnungen, wie sie vereinzelt und mit

vielen Unterbrechungen bis ins 17. Jahrhundert zurück vorliegen. Weiter zurückreichende

Informationen bieten schriftliche Quellen wie Stadtchroniken, Wettertagebücher, Annalen,

Erntetagebücher und alle anderen Formen schriftlicher Überlieferungen. Als eigenständiger

Forschungsbereich hat sich die Historische Klimatologie seit den 1960er Jahren etabliert

und in jahrelanger Archivarbeit ein detailliertes Bild der Klimageschichte aus tausenden

Schriftstücken zu zeichnen begonnen.

Projekte mit Bezug zu Klimaforschung

- Exploring Cross-Scale Processes of extreme convective events in the Alpine region (CROSCEA)ProjektleitungSchröer KLaufzeit01.01.2024 bis 31.12.2027BeschreibungConvective events, characterized by extreme precipitation, wind, lightning, and hail, consistently account for a significant portion of insured natural hazard damages, particularly affecting the agricultural, vehicle, and building sectors. In recent years, record-breaking hailstone sizes (up to 19 cm in Europe), substantial damage costs (e.g., 2021 in Switzerland), and prolonged, intense convective storms have been observed. The increase in temperatures due to global warming enhances the air's saturation vapor pressure, thereby intensifying convective processes through moisture supply and increased latent heat release. Many of the most intense convective events in Europe occur around the Alps, where large-scale atmospheric flow is significantly influenced by the complex topography of mountain ridges and valleys and interacts with regional to-local processes. Recent climatologies of hail and lightning indicate distinct hotspots of convective activity around the Alps. However, a comprehensive analysis of these hotspots, their spatio-temporal variability, and the underlying processes has not yet been conducted across multiple Alpine countries and convective hazards. The objective of CROSCEA is to systematically classify and characterize convective hotspots in the greater Alpine region. Subsequently, the regional-to-local processes driving increased convection will be analyzed in greater depth using high-resolution observational and model data. CROSCEA is associated with the European-scale TIM field campaign initiative (Thunderstorm Intensification from Mountains to Plains) spearheaded by the European Severe Storms Laboratory ESSL and is committed to contributing its findings to advance the overarching goals of TIM.AnsprechpartnerSchröer K, Jentsch H

Email: katharina.schroeer@geographie.uni-freiburg.de - HAIPI (Hailstorm Analysis, Impact, and Prediction Initiative)ProjektleitungSchröer KLaufzeit01.01.2024 bis 31.12.2027BeschreibungHail is one of the hazards associated with extreme convective events. It is one of the most expensive atmospheric hazards, and recent events have demonstrated this repeatedly with costly damage to vehicles, buildings, and agriculture. Hail is still one of the biggest challenges in forecasting, which is mainly due to the insufficient amount and quality of available data, together with the short spatio-temporal process scales. HAIPI aims to improve this situation integrating novel data sources to develop a product that estimates expected hail stone sizes through state-of-the-art machine learning algorithms. The focus is on crowd-sourced hail reports from the DWD WarnWetter-App as well as new dual-pol radar products, and existing products used in the DWD seamless forecast chain, e.g. KONRAD3D. As a first step, a routine for plausibility testing and quality control for the crowd-sourced data will be developed. The radar products will then be systematically evaluated, and uncertainties quantified. Using comparative machine learning analysis, an approach will be developed to predict expected hail stone sizes based on preprocessed input data. If proven skilful, a hail climatology for Germany will be derived from the resulting data product and the potential for impact assessments be evaluated. The outcomes will significantly advance the systematic observation and thus the prediction and warning of hail.AnsprechpartnerSchröer K

Email: katharina.schroeer@geographie.uni-freiburg.deFinanzierungDWD EMF (extramurale Forschung) - Clim`Ability Care – Transformation von Gewerbegebieten und Industrieclustern angesichts des Klimawandels: Für eine neue transnationale Unternehmenskultur am OberrheinProjektleitungGlaser RLaufzeit01.05.2023 bis 30.04.2026BeschreibungDie Oberrheinregion ist besonders stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Hitze- und Dürrewellen, Schwüle, Tropennächte, aber auch Überschwemmungen und Stürme sowie schlechte Luftqualität wirken sich auf Mensch und Umwelt und insbesondere auch auf kleine und mittlere Unternehmen sowie die eingebundenen Akteure im Arbeitsalltag aus. In dem transnationalen Forschungsvorhaben Clim’Ability Care arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen daran, wie mit den Herausforderungen des Klimawandels umgegangen werden kann. Dabei kann auf die Erkenntnisse der Vorgängerprojekte Clim'Ability und Clim'Ability Design aufgebaut werden. In der neuen Projektphase Clim’Ability Care liegt der Fokus auf der Förderung und Ableitung einer neuen klimaresilienten Unternehmenskultur. Die zentrale Frage dabei ist, wie die Dimensionen Warnung, Abschwächung, Anpassung und Versorgung eingebunden werden können. Die konkreten Ziele sind: (1) Auswahl von Standorten, die aufgrund ihrer klimatischen und sozioökonomischen Ausstattung eine besondere Sensibilität gegenüber Klimaänderungen aufweisen (2) Aktualisierung und Erweiterung der Toolbox "Clim'Ability", in der die klimatischen Stressoren und die daraus resultierende Betroffenheit, aber auch Anpassungsstrategien online verfügbar sind (3) Förderung einer oberrheinweiten neuen Unternehmenskultur durch „Lernsituationen“ (4) Institutionalisierung durch die Schaffung einer neuen grenzüberschreitenden Unternehmens- und Risikokultur (5) Kommunikation, Verbreitung und Sichtbarkeit des Projekts Die Zusammenarbeit zwischen regionalen Hochschulen, öffentlichen Einrichtungen und KMUs fördert Synergien zwischen verschiedenen lokalen, disziplinären und wirtschaftlichen Kulturen. Parallel werden im Projekt die institutionellen und wirtschaftlichen Modelle und Konzepte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der territorialen Klimadienstleistungen im südlichen Oberrhein untersucht.AnsprechpartnerGruner SFinanzierungEU-INTERREG VI

- Entschlüsselung des fluvio-sozialen Metabolismus am Oberrhein - Faktoren und Akteure bei der Transformation zu einer fluvialen Anthroposphäre vor der IndustrialisierungProjektleitungBlöthe J, Glaser R, Preusser F, Schenk GLaufzeit01.04.2023 bis 31.03.2026BeschreibungLängst verändert der menschliche Einfluss die natürliche Entwicklung von Auen. Während die Auswirkungen der Entwaldung auf Sedimenttransport und Auendynamik in vielen Studien adressiert wurden, sind die sozio-ökologischen Prozesse und Rückkopplungsmechanismen, die bestimmen, wie sich fluviale Systeme entlang von Trajektorien und Pfadabhängigkeiten entwickeln, erst seit kurzem Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte. Hier verwenden wir das Konzept des fluvio-sozialen Metabolismus, um diese komplexen Wechselwirkungen zwischen anthropogenen und natürlichen Prozessen zu veranschaulichen, die den Übergang natürlicher Flusssysteme in eine fluviale Anthroposphäre bestimmen. Ziel des Projekts ist es, den fluvio-sozialen Metabolismus entlang von Pfadabhängigkeiten und Trajektorien zu entschlüsseln und die Systemdynamik der fluvialen Anthroposphäre im Oberrheingebiet zu verstehen. Wir konzentrieren uns auf drei spezifische Aspekte und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten: sozio-politische Systeme, Klimadynamik und anthropogen konditionierte Sedimente. Hierfür integrieren wir Sozial- und Umweltarchive sowie Labor- und geostatistische Analysen. Durch die Kombination quantitativer, semi-quantitativer und qualitativer Methoden verbinden wir sozial- und naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Wir versuchen, integrierende Indikatoren für den Übergang von natürlichen Flussauen zu einer fluvialen Anthroposphäre auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen zu identifizieren. Unsere Forschung analysiert den Zeitraum vom Mittelalter bis zum Beginn der industriellen Revolution in der Region um 1850 mit Schwerpunkt auf vermuteten Übergangszeiten. Wir verfolgen die Hypothese, dass in diesem fluvio-sozialen System spezifische sozio-natürliche und politische Konstellationen, einschließlich territorialer Verschiebungen, wirtschaftlicher Ausbeutung, Institutionen, Konflikten, klimatischer Variabilität und Extremereignissen sowie Hochwasserereignissen, Pfadabhängigkeiten und Trajektorien der fluvialen Landschaftsentwicklung bestimmten, die ihren Ausdruck in den Flussauen als anthropogene Sedimente finden. Wir verfolgen einen multidisziplinären Ansatz, der verschiedene Disziplinen integriert und historische, klimatische und geomorphologische Ergebnisse kombiniert. In drei miteinander verknüpften Arbeitspaketen untersuchen wir, wie 1) Akteure, sozio-politische Konstellationen und Institutionen die Auenentwicklung beeinflussten, 2) regionale Klimavariabilität und Extremereignisse sozio-ökologische Prozesse bestimmten und 3) natürliche und gesellschaftliche Dynamiken ihren Ausdruck in den Sedimenten der Flussauen fanden. Durch die Synthese dieser sozialen, klimatologischen und geomorphologischen Ergebnisse zielen wir darauf ab, den fluvio-sozialen Metabolismus zu entschlüsseln. Schließlich bewerten wir, inwieweit unsere Ergebnisse dazu beitragen können, diesen dynamischen fluvio-sozialen Metabolismus empirisch, numerisch und multivariat-statistisch zu modellieren.AnsprechpartnerBlöthe J

Tel.: 203-9224

Email: jan.bloethe@geographie.uni-freiburg.deFinanzierungDFG - Seamless coupling of kilometer-resolution weather predictions and climate simulations with hail impact assessments for multiple sectors (scClim)ProjektleitungProf. Dr. David Bresch ETH ZürichLaufzeit01.02.2022 bis 01.02.2025BeschreibungSocio-economic impacts of weather phenomena in a changing climate are a concern for government agencies, industry and the public, on time scales from hours (warnings) to decades (adaptation, long-term strategic planning). This project focuses on thunderstorm-related severe weather, in particular hail, one of the main weather-related damage drivers in Central Europe for agricultural crops and infrastructure, and related impacts today and in future. For further information see https://c2sm.ethz.ch/research/scclim.html.WebsiteFinanzierungSNF (Swiss National Science Foundation), Funding Scheme: Sinergia Grant